По плану Барбаросса немецкие войска делились на три группы. “Юг” “Север” и"Центр". Группа армий “Север” должна была захватить город-колыбель двух революций, Ленинград! Город Ленина. Гитлер планировал захватить город на Неве тем самым уничтожив весь Балтийский флот. По его планам после победы нацизма от города ничего не должно было остаться.

В ночь на 22 июня 1941 года немецкие суда полностью заминировали Балтийское море у Ленинграда, а уже в 4:00 немецкие бомбы начали падать на город пока люди ещё спали в домах. Всё таки зенитчики смогли отразить нападение вражеских бомбардировщиков. После падения Таллинна из него было переправлено в Ленинград несколько десятков тысяч солдат и сотни танков и орудий. Им предстояло плыть по заминированому финскому заливу целых три дня Суда всё время подвергались бомбардировкам со стороны врага. Из 42 000 человек в живых было доставлено 26 000 гражданских, военных и экипажей кораблей. Позже они очень сильно пригодятся в обороне Ленинграда.

12 июля враг был остановлен на Лужском рубеже который возводился в первый месяц войны. Также в бой шли тяжёлые танки КВ которые производились здесь же. В Ленинграде на Кировском заводе.

12 августа был нанесён контрудар силами красной армией под Старой Руссой. Этот мощный удар который хоть и окончился неудачей но всё же смог задержать фашистов которые рвались к северной столице. 19 августа 1941 года четыре танка КВ-1 под командованием Зиновия Колобанова уничтожила 43 танка врага потеряв только один КВ. Сам экипаж Колобанова уничтожил 22 танка под Гатчиной.

30 августа немцы быстрым ударом перерезали единственную железную дорогу и шоссе которые соединяли Ленинград со страной. К этому времени с севера уже подходили финские войска и кольцо всё больше сужалось над городом. Начались проблемы с электричеством.

8 сентября фашистские войска вышли к ладожскому озеру, захватили Шлиссельбург и кольцо замкнулось.

Так началась Блокада Ленинграда!

В это время в Ленинграде находилось около 2.500.000 человек, в том числе и 400.000 детей, а запасов продовольствия и топлива оставалось на 30 дней. Жители были обречены на голодную смерть. Уже в сентябре советское командование предпринимало попытки прорвать блокаду, но эти попытки были безуспешными. Всего каких то 12 километров отделяло Блокадный Ленинград. На этом участке и предпринимались все попытки прорыва.

Но время для фашистов было утрачено. Танки и авиация нужны были для захвата Москвы. Командующий группой армий “Север” Фон Лейб переправил большинство танков к северной столице. В это время Клим Ворошилов начал паниковать и готов был сдать город. Сталин в свою очередь не мог допустить этого, снял его с обороны города и отправил туда Георгия Константиновича Жукова. Его приезд воодушевил бойцов и появилась надежда что город будет спасён! Командование города рассчитывала на артиллерию кораблей и тех орудий что были сняты с них. Всего было 400 орудий тяжёлого калибра. Также при обороне Ленинграда с легендарного крейсера Аврора были сняты все орудия вместе с экипажем и они приняли непосредственное участие в сражениях за город.

Флотская артиллерия остановила врага в семи километрах от города. В районе Ораниенбаума артиллеристы форта Красная горка не жалели снарядов и за всю блокаду ни разу не пустили врага к своему форту. Взрывная волна этих орудий попросту переворачивала немецкие танки. Наступающие части Генерала Кюхлера не смогли сходу взять Ленинград.

При авианалёте на корабли Балтийского флота, бомба сброшенная на линкор “Марат” оторвала ему орудийную башню и она взлетев на воздух упала в пролом корабля. Корабль пошёл ко дну. Кроме него защитники потеряли ещё два боевых судна. Как только радио передачи умолкали по радио запускали метроном. Быстрый ритм означал воздушную тревогу, медленный, отбой. Для ленинградцев за годы блокады это стало нормой и ритмичный звук метронома стал одним из символов блокадного Ленинграда. Эфиктивность авианалётов была маленькой. Плотность зенитного огня превышала Берлинскую и Лондонскую ПВО в несколько раз. Опаснее были дальнобойные тяжёлые орудия. На стенах домов появились плакаты:

“Граждане, во время обстрела эта сторона улицы наиболее опасна!”

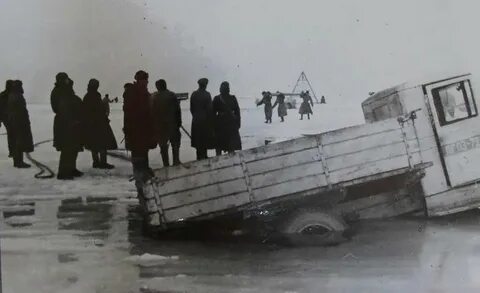

8 сентября во время обстрела сгорели Бадаевские склады на которых находились сахар и мука. Для жителей это стало сильным ударом, но продовольствия бы там хватило на неделю. Из за буйного нрава Ладожского озера судам было сложно доставлять продовольствие, а авиация доставляла только 20 процентов от необходимого. К середине осени норма хлеба упала в два раза. Рабочие, солдаты и краснофлотцы теперь получали 400 граммов хлеба, а дети старики, инвалиды 200 граммов. К концу ноября норма упала до минимума. Рабочие и бойцы получали 200 граммов, а иждивенцы по 125. Как только Ладожское озеро покрылось льдом толщиной в 180 миллиметров пошли первые лошадиные обозы с мешками хлеба. Через два дня отправились в путь грузовики. Для безопасности в них находилось два-три мешка, но несколько полуторок ушли всё же под воду. На дороге длиной в 30 километров были развёрнуты пункты питания, заправки и медпункты. Этот путь получил прозвище “Дорога жизни”!

Немецкая авиация и артиллерия достигали своей цели и бомбили дорогу жизни. За одну неделю поставок по льду было потеряно 52 машины. Но еды не хватало и люди замертво умирали на улицах города. Мёртвые люди на лестничных площадках, набережных и у подъездов стали привычным делом и у полу живых людей не было сил убирать трупы. Не хватало еды. Всё тяжелее было находить топливо для печек. Люди замерзали намертво в квартирах. В декабре 1941 НКВД выявило первые случаи людоедства. От голода люди сходили с ума. Людоедов чекисты расстреливали на месте. Водители на дороге жизни делали по два рейса в сутки. В город везли еду и патроны. Оттуда на большую землю вывозились раненые и дети. Была вывезена по дороге жизни и девочка Таня Савичева чей дневник запечатлел смерть всех её родственников.

Несмотря на то что очень много машин ушло под воду минимальное количество еды необходимой всему населению Ленинграда было превышено.

20 сентября группа советских бойцов переправилась на другой берег Невы и выбив немцев из окопов создали здесь выступ под названием “Невский пятачок”. Он стал одним из самых известных в битве за Ленинград.

Для ликвидации этого выступа была переправлена немецким командованием Воздушно-Десантное подразделения переброшеное с острова Крит на восточный фронт. Сбросить красноармейцев не удалось но размеры пятачка уменьшились. Пока фашисты стояли у Москвы, на Невском пятачке шли самые кровопролитные бои. В ноябре из Ленинграда были переброшены советские танки и немцы были выброшены с позиций. Первый блокадный январь стал самым страшным для города. Всё неработающее население вообще не получало еды. Не доедали даже солдаты. В городе за день убирали с улиц от 4.000 до 7.000 трупов. Не работало отопление и водопровод. За водой ходили на Неву которая всегда была под обстрелом, но у людей не было сил даже набрать воды.

Несмотря на все трудности продолжали работать заводы, в НИИ находился селекционный фонд где находилось несколько тонн круппы и картофеля, но 28 работников умерли от голода и уникальная коллекция осталась целой. Продолжал работу Ленинградский зоопарк. Могли недоедать люди, но не могли они допустить чтобы умерли животные. Пережила блокаду даже бегемотиха для которой зимой одна сотрудница искала с Невы несколько десятков вёдер воды. Люди хотели жить и они верили что победа будет!

В феврале произошёл перелом в снабжение. Бойцы начали получать по 500 грамм хлеба, а иждивенцы по 300. Теперь хлеб был натуральным и без примесей.

16 февраля впервые за всю блокаду жителям выдали мясо!

В середине февраля 1942 была предпринята ещё одна попытка прорыва блокады. Теперь намного южнее советские войска должны были нанести удар по флангу группы армий “Север” начиная с реки Волхов. Но продвижение шло медленно. Через несколько дней 2 ударная армия нанесла удар по немецким войскам в районе Любани, но уже в первые часы обнаружились просчёты командования. Через несколько дней они продвинулись на 30 километров. Столько же оставалось до соединения с Ленинградом. Но у наступавших бойцов уже не хватало продовольствия и им приходилось обороняться среди болот.

Положение наступавших войск было печальным. Немцы оказывали ожесточённое сопротивление. В марте немцы почти полностью окружили 2 ударную армию. Там оставался узкий проход. Через него некоторые части начали отступать.

В апреле когда начался ледоход на Неве советское командование не могло помочь тем кто отстаивал Невский пятачок и вскоре все его защитники погибли и плацдарм был ликвидирован. В июне 1942 была ликвидирована окружённая вторая ударная армия и её командующий Андрей Власов был взят в плен. Позже он предаст советский союз и выступит в борьбе с красной армией.

А пока прорвать блокаду Ленинграда не удалось.

20 апреля прекратила работу дорога жизни из за тонкого льда. Первые пароходы смогли пройти по озеру только 22 мая. Для уничтожения советской флотилии были переправлены на Ладожское озеро итальянские торпедные катера , но советские бомбардировщики уничтожили их базы.

В ноябре сорок второго ставка верховного командования СССР разработала операцию “Искра” по прорыву блокады.

20 января после артподготовки началось наступление Ленинградского и Волховского фронта. За первые два дня советские войска смогли продвинуться с тяжёлыми боями навстречу друг другу и между ними оставалось два самых сложных километра. Танки завязли в снегу и вся надежда была только на пехоту.

Вскоре немецкие войска были окружены, два фронта соеденидись и оборона Ленинграда была прорвана!

Теперь в город беспрерывно поступали еда и топливо. Но о полном снятие было рано говорить. Подошедшие свежие части фашистов не давали отбросить фронт дальше от северной столицы. Немцы укрепились у Синявино и организовали крупную оборону.

Теперь предстояло полностью оттеснить немецкие войска от Ленинграда. Для начала операции был выбран Ораниенбаума который не смогли захватить с сорок первого. 14 января 1944 началась мощная канонада советских орудий после чего с двух сторон последовал удар в тыл немцев и их оборона посыпалась. Отступление врага превратилось в бегство и 27 января Блокада Ленинграда была полностью снята!

852 дня длилась блокада! Два года жители города сопротивлялись врагу под страхом голодной смерти и они выстояли! За годы войны погибло в городе около 850 000 жителей. К концу войны в Ленинграде осталось 560 000 жителей когда на начало войны их было 2.500.000 человек.

Зверства нацистов и фашистов никогда не будут забыты!

Блокадный Ленинград

Дорога жизни

Невский пятачок